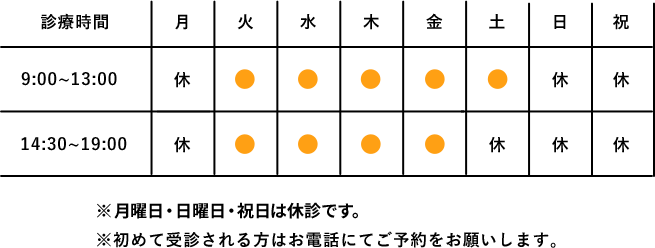

2025年7月9日

こんにちは。北九州市小倉区、北九州モノレール「平和通駅」より徒歩5分にある歯医者「柴田歯科医院」です。

顎の痛みや口の開けづらさを感じたことはありませんか。もしかすると、それは「顎関節症」と呼ばれる状態かもしれません。

日常生活の中で見過ごされがちなこの症状ですが、実は多くの人が悩んでいると考えられています。

本記事では、顎関節症について詳しく解説をしていきます。顎の痛みなどでお悩みの方はぜひ参考にしていただければ幸いです。

顎関節症とは、顎の関節(顎関節)やその周囲の筋肉に生じる痛み、関節の動きの障害、関節雑音(カクカク音など)などの症状を総称した疾患です。

その原因は多岐にわたります。頬杖や横にして寝ること、噛み合わせの異常、歯ぎしりや食いしばり、ストレス、外傷などが関与すると考えられています。

症状が進行すると、口が開きにくくなったり、食事や会話が困難になる場合もあります。

顎関節は、頭蓋骨と下顎骨の間にある関節で、口の開閉や咀嚼、発音など多くの動作に関与しています。

関節の内部にはクッションの役割を果たす関節円板があり、これがずれたり変形したりすることで、痛みや音が生じることがあります。

顎関節は左右が一対になっており、しかも他の関節に比べて複雑な動きをするため、負担がかかりやすい構造になっています。

顎関節症は20代後半から30代の女性に多い傾向があるものの、基本的には年齢や性別に関係なく発症します。

女性に多い理由として、ホルモンバランス、ストレスへの反応の違いなどが考えられています。

ここでは、顎関節症の主な症状について説明します。

顎関節症の代表的な症状が、顎の痛みです。これは関節の周囲の筋肉が炎症を起こすことで発生します。痛みは食事や会話など顎を動かす動作で強くなることが多く、慢性的な場合は筋肉の緊張やストレスも関与していると考えられています。

痛みの部位や強さ、発症時期を記録しておくと、歯科医院での診断に役立ちます。

口が大きく開かない、開けるときに引っかかる感じがする、といった開口障害も顎関節症の1つです。これは関節の内部で関節円板がずれたり、周囲の組織が炎症で腫れることが原因です。

症状が続く場合は歯科医院で「どの動作でどの程度開けにくいか」「痛みと連動しているか」などを具体的に伝えると良いでしょう。

顎を動かした際に「カクカク」「ジャリジャリ」といった音がすることがあります。これは関節円板の位置異常や、関節の骨の変形が関与している場合があります。

音だけで痛みがなければ治療対象にならず、経過観察となることも多いですが、音とともに痛みや開口障害がある場合は、早めに歯科医院で相談することが大切です。

顎関節症は、食事や会話、歯磨きといった日常動作に支障をきたすことがあります。例えば硬いものが噛みにくい、長時間話すと顎が疲れるなど、生活の質に影響を及ぼすことも少なくありません。

ここでは、顎関節症の主な原因やリスク要因について、具体的に解説します。

噛み合わせの異常や歯ぎしりは、顎関節とその周囲の筋肉に過度な負担をかけます。歯が正しく接触しない状態が続くと、関節円板や靭帯にストレスがかかり、炎症や痛みが生じます。

歯ぎしりは睡眠中に無意識に行われることが多く、歯科医院ではマウスピースの装着や咬合調整、矯正治療などが検討されます。ご自身の噛み合わせや歯ぎしりの有無について、歯科医師に相談しましょう。

精神的なストレスや日常生活の緊張は、顎の周囲の筋肉を無意識に緊張させ、顎関節症のリスクを高める要因となります。長時間のデスクワークや姿勢の悪さも、顎や首周りの筋肉に負担をかける場合があります。

ストレス管理や姿勢の見直し、リラクゼーション法の実践がセルフケアとして有効です。

転倒や交通事故などによる外傷、硬い食べ物の過剰な摂取など、顎関節や筋肉への直接的な負荷も発症のきっかけとなります。

外傷の既往がある場合は、症状の経過や痛みの部位を詳しく記録し、受診時に歯科医師や歯科衛生士に伝えることで、診断や治療方針の決定に役立ちます。

ここでは、代表的な顎関節症の分類について詳しく解説します。

顎関節症Ⅰ型は、咀しゃく筋(主に咬筋・側頭筋)の過緊張や炎症が原因で、顎の運動時や咀嚼時に筋肉の痛みを感じるものです。つまり頬やこめかみの筋肉痛、開口時痛、顎の疲労感顔も無い症状です。

歯ぎしり、くいしばり、ストレスなどによる筋肉の過負荷が原因とされています。

顎関節症Ⅱ型は、外傷、長時間口を開けた処置後、急激な開口などが原因で、顎関節を包む関節包や靭帯が炎症や損傷を起こした状態です。

主な症状は、顎関節の圧痛、開口時の痛み、軽い運動制限などです。

顎関節症Ⅲ型は、関節円板(関節内のクッション)のズレや損傷によるもので、カクンという音(クリック音)を伴って円板が元に戻る、もしくは 円板がズレたままで戻らず、開口障害を起こすという2種類があります。

関節雑音(カクンという音)、口が大きく開かない、開閉時の違和感が主な症状です。

顎関節症Ⅳ型は、顎に長期間の負荷がかかったり、加齢、咬合異常などによって顎関節の骨の摩耗や変形によるものです。関節雑音(ジャリジャリ音)、開口障害、痛み、骨の変形などが見られます。

他の分類に当てはまらない症状や、心理的・神経的要因が関与している場合を指します。心因性開口障害、神経障害性疼痛、舌痛症との関連などが原因とされています。

ここでは、顎関節症の診断方法について、実際の診療現場で行われる手順や、セルフチェックの方法まで詳しく解説します。

顎関節症の診断では、まず問診と視診が重要な役割を果たします。

問診では、あごの痛みや開閉時の音、口が開けづらいなどの症状の有無、発症時期、生活習慣(歯ぎしりや食いしばりの有無、ストレスの状況など)を詳しく確認します。

視診・触診では、口の開閉動作やあごの動き、顔の左右差、筋肉の緊張状態などを診察します。

これらの情報から、顎関節や筋肉の異常の有無や程度を把握し、必要に応じて専門的な検査へと進みます。

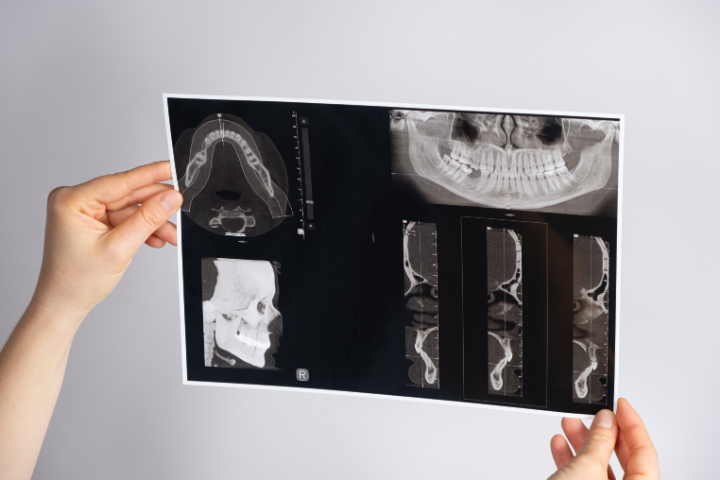

問診や視診で顎関節症が疑われる場合、画像検査を行います。レントゲン検査では、顎関節の骨の形や位置、変形の有無を確認します。

これらの所見より、関節円板のずれや炎症の有無など、より正確な診断が可能となります。

顎関節症の疑いがある場合、自宅で簡単にできるセルフチェックも役立ちます。

例えば、口を開けたときに指が縦に3本入るか、あごを動かしたときにカクカク・ジャリジャリと音がするか、顎を動かした痛みや違和感がないかを確認します。

また、朝起きたときにあごの疲れやこわばりを感じる場合は、就寝中の歯ぎしりや食いしばりが考えられます。セルフチェックで異常を感じた場合は、早めに歯科医院を受診し相談しましょう。

ここでは、主な治療法について詳しく解説します。

保存療法は、顎関節症の初期治療として広く行われています。

薬物療法では、痛みや炎症を抑えるために消炎鎮痛薬や筋弛緩薬が用いられます。理学療法では、開口訓練、顎周囲の筋肉をほぐすマッサージや、関節の動きを改善する運動療法が行われます。

これらの治療は、顎関節や筋肉の過度な負担を軽減し、症状の悪化を防ぐことが目的です。生活習慣の見直しやストレス管理も重要なポイントとなります。

スプリント療法は、専用のマウスピースを装着することで、歯ぎしりや食いしばりによる顎関節への負担を軽減する装置です。マウスピースは個々の噛み合わせに合わせて作製され、夜間や必要時に装着します。保険診療で製作することが可能です。

これにより、関節や筋肉の緊張が緩和され、痛みの軽減や顎の動きの改善が期待できます。歯科医院では、装着方法やケアの仕方についても丁寧に指導します。

保存療法やスプリント療法で十分な改善が見られない場合、外科的治療が検討されることがあります。

関節内の異常が明らかな場合や、関節円板の位置異常、強い炎症が持続する場合に適応されます。代表的な術式には関節鏡手術や関節円板整復術などがありますが、これらは専門的な診断が必要です。

顎関節症の治療期間は、症状や治療法によって異なりますが、保存療法やスプリント療法の場合、数週間から数か月程度が一般的です。外科的治療の場合は、術後の経過観察も含めてさらに長期になることがあります。

費用については、保険適用の範囲や治療内容によって異なるため、事前に歯科医院で詳細を確認すると安心です。

ここでは、顎関節症の方が自宅で実践できるケア方法について解説します。

顎関節症の悪化を防ぐためには、まず日常生活での顎への負担を減らすことが重要です。

例えば、長時間のうつ伏せや頬杖、歯ぎしりや食いしばりといった無意識の癖は、顎関節や咀嚼筋に過剰な力をかける要因となります。これらの癖を自覚し、意識的に避けることがセルフケアの第一歩です。

また、ストレスが原因で歯ぎしり・食いしばりが強くなる場合もあるため、リラックスできる時間を作ることも有効とされています。

顎関節周囲の筋肉をやさしくストレッチしたり、マッサージすることで、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。例えば、口を無理なくゆっくり開閉する運動や、頬やこめかみを指で円を描くようにマッサージする方法があります。これにより血行が促進され、痛みやこわばりの軽減につながる場合があります。

ただし、痛みが強いときや動かすと症状が悪化する場合は、無理に行わず歯科医師に相談してください。

顎関節症の方は、硬い食べ物や片側で食べることを避けましょう。片側だけで噛む癖があると顎関節に偏った負荷がかかるため、左右均等に噛むことを意識しましょう。

食事中に痛みや違和感が強い場合は、無理をせず歯科医院に相談することが大切です。

顎関節症とは、あごの関節や周囲の筋肉に痛みや違和感、口の開けづらさなどが現れる症状の総称です。原因はストレスや歯ぎしり、かみ合わせの不調など多岐にわたり、症状や重症度も人によって異なります。

治療はマウスピースや薬物療法、生活習慣の見直しなどがあり、セルフケアとしては硬いものを避ける、あごに負担をかけないことが推奨されています。症状が続く場合は、早めに歯科や専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

顎関節症治療を検討されている方は、北九州市小倉区、北九州モノレール「平和通駅」より徒歩5分にある歯医者「柴田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院では、患者様が安心して治療を受けられるようアットホームな雰囲気を大切にしております。そして患者様と一生のお付き合いを目指して最大限の努力をしています。

当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ご活用ください。

« インビザラインとは?特徴・メリット・治療の流れと他矯正法との違いを徹底解説 虫歯治療の費用はいくら?進行度・治療法・保険適用の違いまで徹底解説 »

| 所在地 | 〒802-0007 福岡県北九州市小倉北区船場町3-5-301 |

|---|---|

| 電話番号 | 093-511-2073 |